能智プロジェクトは2025年4月から、ポスコロSIP山中チーム(室蘭工業大学)と連携し、北海道伊達市の先生方との共働の機会を得ました。山中チームおよび伊達市との連携を記念し、北海道伊達市や伊達市の学校の魅力や能智プロジェクトの活動の様子をご紹介。ナビゲーターは北海道伊達市にお住まいのフリージャーナリスト粟島暁浩さんです。地元目線で語られる能智プロジェクトの魅力もぜひ堪能ください。

第2回 北海道最古の小学校(上) 伊達市立伊達小学校

【子どもの教育に情熱 海を渡ったサムライ】

北海道伊達市には、道内で最も古い150年超の歴史を持つ2つの学校があります。伊達小学校と東小学校で、ルーツはともに有珠郷学校(うすごうがっこう、写真は後の紋鼈尋常高等小学校で明治~大正時代の撮影とみられます)。明治5(1872)年に設立されました。そこには、激動の時代の中で、この地に教育が大切と考えた先人の熱い思いがありました。

明治初期というと、日本の国が大きく変わった時代。徳川幕府を頂点とした武士が統治していましたが、新しくできた政府が治める世の中に。賛成(新政府側)、反対(幕府側)にわかれて戦争になったのが、戊辰戦争です。

後に北海道伊達市を開くことになる仙台藩の亘理伊達家ですが、戊辰戦争では幕府側についていたため、領地や財産が没収されてしまいます。そこでサムライたちは蒸気船で海を渡り、自腹でこの地に移り住むことに活路を見いだしたのです。

まだ移住も、土地を開くことも緒についたばかりだった明治5年8月、政府は「学制」を発します。身分や性別に関係なく、すべての国民が教育を受けられるようにしたのです。この時に発足した有珠郷学校が、札幌の資生館や函館学校とともに本道官立学校のはじまりといわれています。

【殿に進言、この地の未来のために教育を】

伊達の地を家臣とともに、先に住んでいたアイヌ民族の方たちと心を通わせて切り開いたのが伊達邦成・亘理伊達家15代当主(写真上)。伊達政宗の大叔父・伊達実元を始祖とする仙台藩の一門です。その重臣の田村顕允(たむらあきまさ、写真下)は「殿」に進言します。

「この地の未来のために、子どもたちや若者の教育に力を入れなければならない」。移住を計画していたころから、教育が最も大切と考えていました。

その思いは熱く、第一回の移住から間もない明治3(1870)年のころから、伊達に渡った医者や儒学者はすぐに寺子屋のような私塾を開きました。邦成らが開拓使との交渉に動き、有珠郷学校の設置が決まると、住民は大工仕事をボランティアで手伝うほど、待ちこがれていたのです。

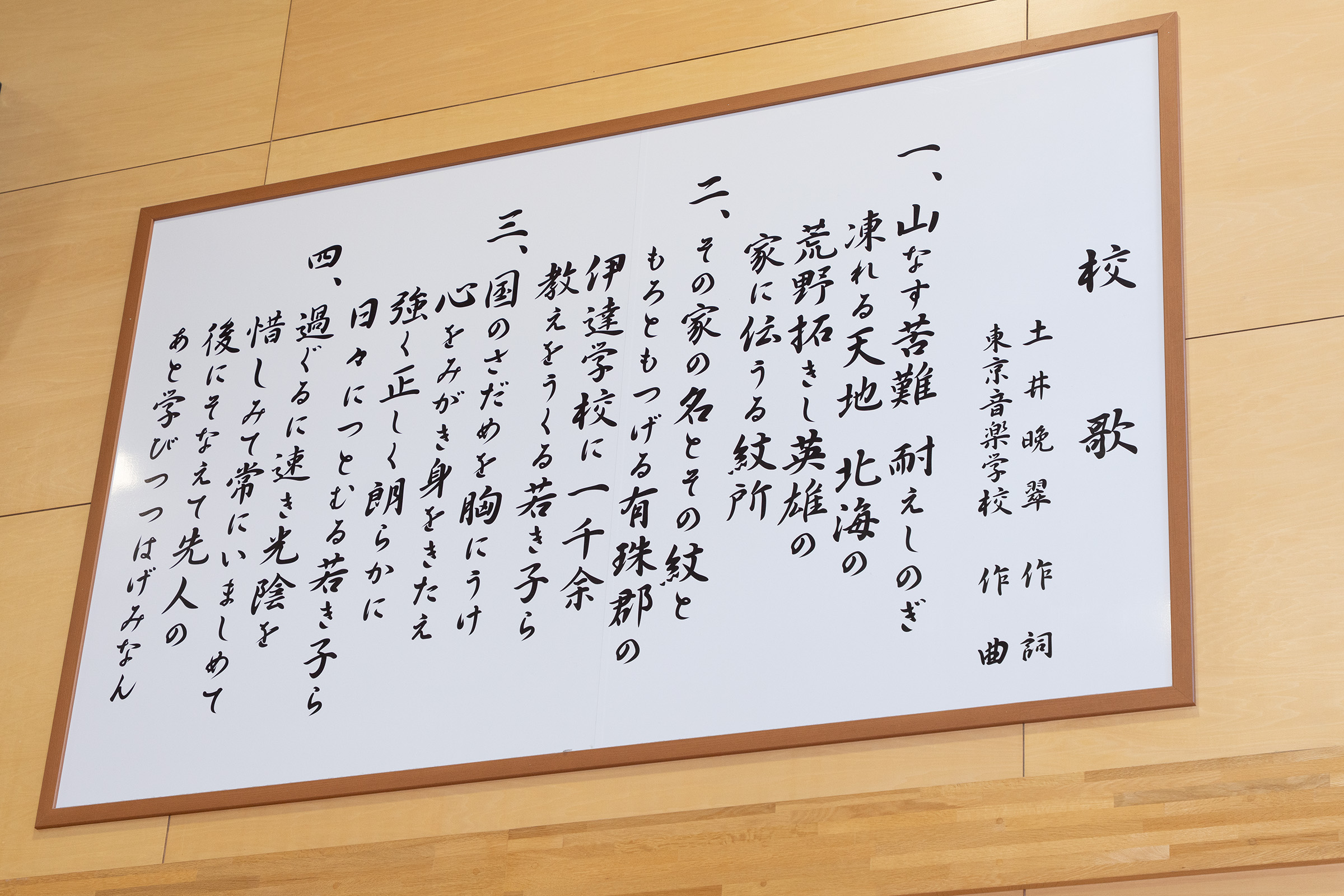

【土井晩翠が作詞 校歌に刻まれた先人の思い】

第37代目の現校長・近藤大作さんは「先人が移住したころの北海道は、道路や畑の開墾が優先されたであろう中で、伊達では子どもたちへの教育に強い思いがあった」と感じています。

「山なす苦難耐えしのぎ 凍れる天地北海の 荒野拓きし英雄の 家に伝うる紋所」。伊達小校歌の一節です。作詞は、荒城の月で知られる土井晩翠。仙台出身と聞き、歴史的なつながりの強さを感じさせます。

【伊達小の学校教育目標に今も息づく「全人教育」】

先人の思いは、今も伊達小の学校経営計画にある「全人教育」という言葉からもうかがえます。全人教育とは、人として生き抜くために、学問だけではなく道徳や芸術、生活など6つの側面から育てることを目指したもの。有珠郷学校の建学以来、伊達小の歴史と伝統を形づくっている、と記されています。

伊達小ではふるさと創生教育の「だて学」の推進や、慶長8(1603)年の仙台城移徙式(わたまししき)の時に堺の石工が踊ったのが起源とされる「すずめ踊り」を地域住民と児童たちが継承するなど、地域色あふれる教育を繰り広げています。

開校150周年を令和4(2022)年に迎えた伊達小学校。新型コロナ禍もあり同6年、新校舎落成と併せて記念式典を行いました。「グローバル化や情報化など、先行き不透明で答えのない時代にある中、学び続ける子を育てることが学校の使命。先人たちの思いに基づく校訓『強く、正しく、朗らかに』を大切に受け継いでいきたい」。近藤さんの熱い心が伝わってきました。

(粟島暁浩)