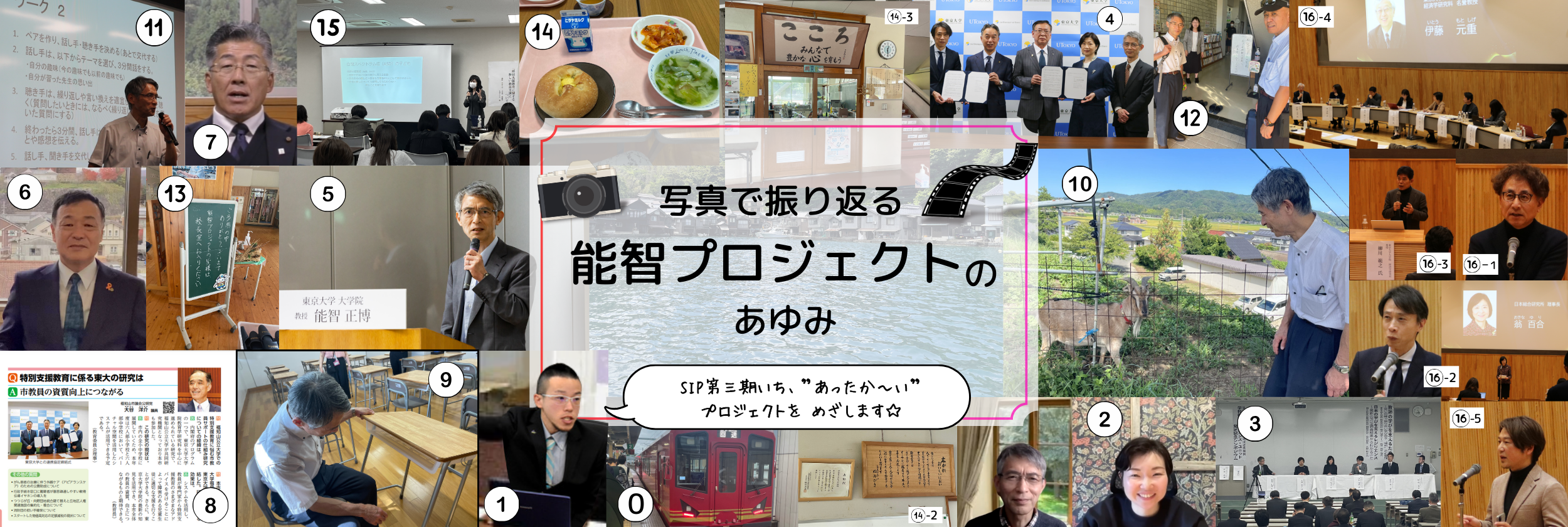

能智プロジェクトのあゆみ 2024年をふりかえって

2年目を迎えた能智プロジェクト。能智正博教授を中心に、プロジェクトメンバーが北近畿で大活躍。また、年末の12月には「インパクト投資シンポジウム」を開催するなど、怒濤の2年目となりました。トップページスライダーの画像解説をしながら、2024年を振り返ります!

①1月、福畠真治福知山公立大学准教授が能智プロジェクトについてのプレスブリーフィングを行いました。お隣のナンバー0番目は京都丹後鉄道の電車です。鬼っぽく見えるのは大江山にちなんでなんでしょうか?

②2月に「癒やしのおやつミーティング 2024 Spring」を開催。北近畿に勤務される先生方と、能智教授&沖潮満里子青山学院大学准教授がオンラインでおやつをいただきながら楽しくミーティングを行いました。能智・沖潮コンビは当プロジェクトが誇る鉄板コンビで、このコンビが心理支援チームを統率しています。

③福知山公立大学は能智プロジェクトのために、北近畿地域連携機構内に「学校組織レジリエンスユニット」を独自で発足、3月に関連シンポジウムを開催しました。キーノートは大野彰子国立教育政策研究所 国際研究・協力部長がご登壇、「PISA2022」の結果分析をベースに国際知見が豊富なシンポジウムとなりました。

⑤6月21日に、SIP(内閣府戦略的イノベーションプログラム)「ポストコロナ時代の学び方・働き方を実現するプラットフォームの構築(ポスコロSIP)」キックオフシンポジウムが開催、能智教授が登壇しました。

⑥福知山市教育委員会廣田康男教育長です。いつも能智プロジェクトにご配慮いただき、ありがとうございます。

⑦伊根町教育委員会岩佐好正教育長です。いつも能智プロジェクトをご支援いただき、ありがとうございます。

⑧7月の福知山市議会で能智プロジェクトを取り上げていただきました! 福知山市議員団の皆様、応援ありがとうございます!

⑨~⑪ 9月、「能智正博教授と語ろう北近畿ツアー」を開催。まずは京都府立清新高校を訪問&講演。引き出しの中が一目で分かる合理的配慮がされた机について大江富士雄校長先生らと対話(9)、ついでに清新高校で学ぶヤギとも対話(10)、もちろんカウンセリングについて講演(11)もするなど対話づくしの訪問となりました。

⑫清新高校のあとは、伊根町立伊根小学校に伊根町教育委員会のご協力を得てそのまま弾丸訪問。能智教授の大ファンでもある山本淑子校長先生のお出迎えもいただきました。右は、北海道伊達市連携マネージャーである、尾見康博山梨大学教授です。2025年、能智プロジェクトは北海道伊達市で新章がスタート!

⑬同じく9月に、福知山市教育行政アドバイザーでもある、文部科学省初等中等教育局 教科調査官渡邊茂一先生に、福知山市・伊根町両方でプロジェクトに関する助言のための視察をいただきました。写真は、吉本秀樹伊根町長ご自慢の木の香りがすてきな伊根町立伊根中学校。角野晴彦校長先生、お忙しい中ご指導ありがとうございました。

⑭は伊根町立本庄小学校訪問時のもの。渡邊先生らとご一緒に校内で手作りされた絶品のグラタンパンをいただきました。渡邊先生も「毎日お金を払って食べたい!」と大絶賛! 地産地消にこだわった給食は地元の方のご協力をいただいて作られているそうで、実は全国給食コンクールで入賞もしています(14-2)。「こころ」をたいせつにされる教育(14-3)を推進される田中晴彦校長先生、西原栄廣教頭先生、お忙しい中ご指導ありがとうございました。

⑮12月3日に、角南なおみ帝京大学准教授が京都府両丹保健研究協議会で講演。能智プロジェクトは教育DXによる教員の働き方改革も推進していることから、このようなオフラインの活動を通じ、オンラインカウンセリングへつなげています。

⑯トリを飾るのは、12月7日に開催されたシンポジウム「インパクト投資の観点から学術活動のあり方を考える」です。プロジェクトの”親会社”であるポスコロSIPのPD、西村訓弘教授(三重大学、16-1)のごあいさつから始まり、日本総合研究所翁 百合理事長(16-2右)、東京大学津田 敦理事から、とても暖かい激励のごあいさつをいただきました。キーノートは、金融庁でインパクト投資検討会座長でもある柳川範之経済学研究科教授がご登壇(16-3)、その後、モデレーターに東博暢 SPD(日本総研)をお迎えし、伊藤元重名誉教授も加わってパネルディスカッション(16-4)も行われました。大トリの閉会挨拶は、開催地を代表して勝野正章東京大学大学院教育学研究科長(16-2左)、ポスコロSIPの”中間持ち株会社”の社長ともいえる、能智プロジェクトをいつもしっかりご指導いただいている大山潤爾 SPD(産業技術総合研究所、16-5)がおつとめくださいました。なお、シンポジウムに参加した気になれるエンドロールはこちらから見ることができます。

「インパクト投資の観点から学術活動のあり方を考える」シンポジウムで、勝野研究科長が述べたとおり、教育学の研究はある意味社会実装とも言えることがあろうかと思います。それは、教育学はもともと,ヒトの成長と学習に関する探究を中心的な関心としながら,ヒトが働きかけ,働きかけられる自然と社会へと視野を広げる総合的な学問として発展してきたためです(東大教育学研究科長あいさつより)。

すべての活動は、正のインパクトが生じると同時に負のインパクトも必ず発生します。東京大学大学院教育学研究科は設立当初から、教科教育や体力の向上のような正のインパクトはもちろん、教育哲学や比較社会学、臨床心理学などを通じ、負のインパクトも無視しない個や社会のウェル・ビーイングのあり方を見つめてきました。このように、東京大学大学院教育学研究科が長い歴史の中で大切に培ってきた研究のフィランソロフィーを能智プロジェクトも分かち合いながら、2025年もプロジェクトをすすめて参ります。

能智教授のお人柄もあり、皆様に支えられながら、愛されるプロジェクトに育てていただきましたこと、本当にありがたく存じております。

2025年もどうぞ能智プロジェクトをよろしくお願い申し上げます。

プロジェクト・マネージャー 石島照代