活動報告

京都府立高等学校両丹保健研究協議会で角南なおみ先生が講義を行いました

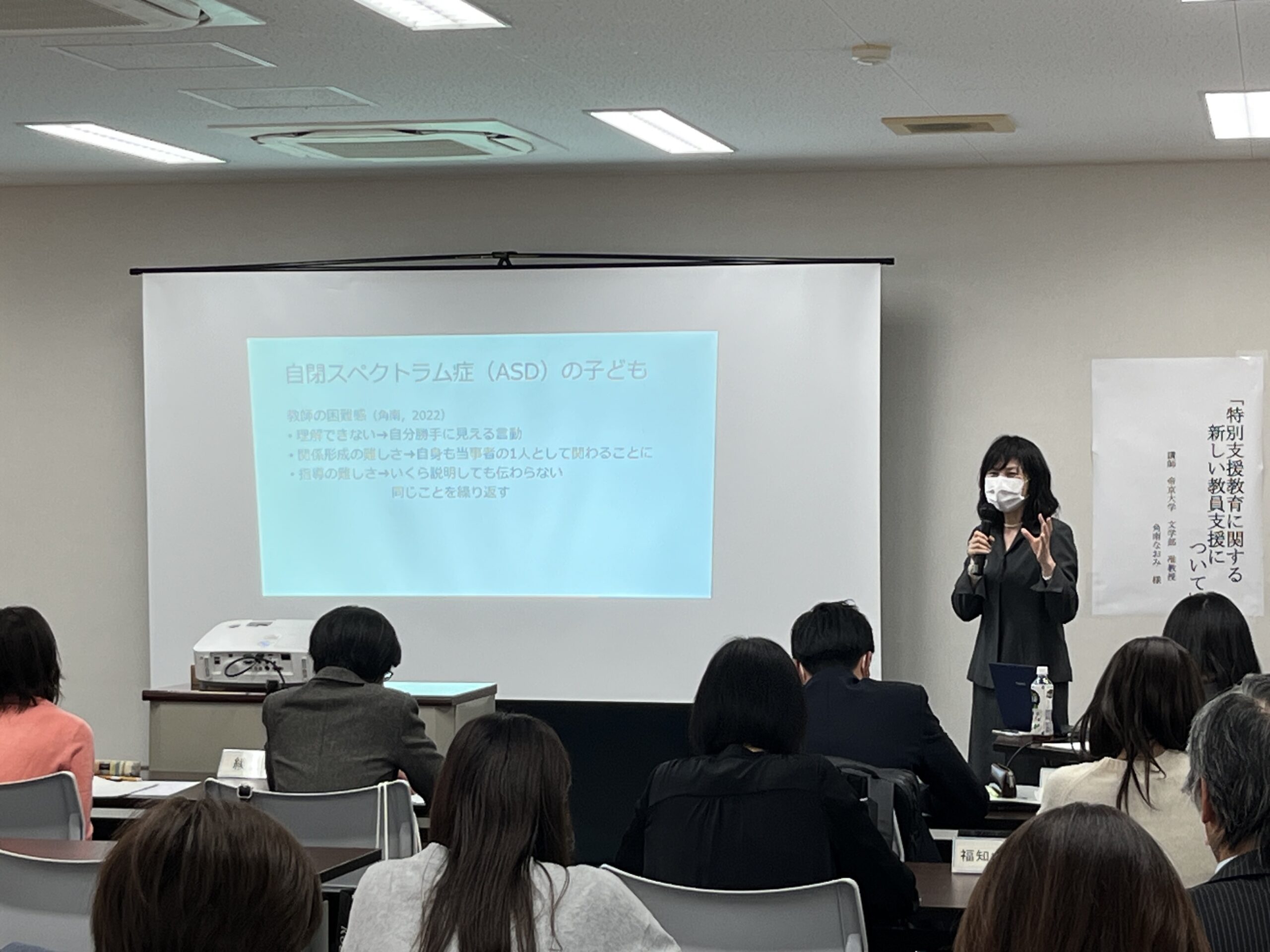

2024年12月3日に、福知山公立大学で開催された京都府立高等学校両丹保健研究協議会で、教員職能開発グループリーダーである角南なおみ帝京大学准教授が講義を行いました。講義には、両丹地区の高校の先生40名弱にご参加いただき、非常に活発な議論も行われるなど非常に充実した研修となりました。

角南先生の講義は「特別支援教育に関する新しい教員支援について -発達障害を持つ生徒に対する特性と思考を理解した関わり-」とタイトルで実施されました。ケーススタディと、グループワークをベースとする講義は非常に好評でした。

- 「教職についておられ、カウンセラーや教授をされている先生ならではの視点が現場にいる私にはありがたかったです」

- 「講義では、事例をもとにわかりやすい具体的なお話で、ASD の特徴について理解が深まりました。グループワークでは、どの先生も日々苦労して工夫して対応されている様子がうかがえ励みになりました」と大変好評なお声をいただきました。

また、角南先生の講義に先立ち、国立障害者リハビリテーションセンター 和田真先生(写真下)から「発達障害の紹介 ~自閉スペクトラム症の基盤と感覚・認知の特徴~」と題し、オンデマンドタイプの動画で御講義をいただきました(このリンクで実際の動画をご覧いただけます)

今回のような「理論とケーススタディの組み合わせ技」は非常に先生方にとってもよい研修となったようで、ほぼ全参加者からうれしいお声をいただきました。一部を紹介させていただきます。

- 「角南先生の講義では、自閉スペクトラム症の生徒の感覚・認知の特徴、特に学校環境下におけて問題になりやすい特性などの事例を挙げて説明されたので、非常にわかりやすかった。また、講義に先立って、和田先生から、発達障害の概要説明があったのは理解を深めるのに非常に丁寧だと思いました。」

- 「京都府北部ではなかなかお話を聞くことができない先生方からの貴重な御講義で大変勉強になりました。発達障害の特徴等は書籍や研修の中でも繰り返し見聞きしてきましたが、様々な研究データをお示しいただいたことで、発達障害がある方の感じ方、物事の捉え方等がより具体的に分かりました。

自分は今まで生徒のことを分かっていたようで実際は理解できていなかったのだと少しショックも受けましたが、だからどう支援したらよいかのヒントをたくさんもらえた御講演でした。

特に角南先生のお話は実際の教育現場のお話で、和田先生の講演と合わせて聞くことでより生徒の見方について理解が深まりました。グループワークで自分では思いつかなかった意見を聞けたこともよい学びになりました」。 - 「和田先生の御講義では、二重共感問題仮説という考え方が印象的でした。このような考え方ができることでASD のある人と関わるときにあった、違和感の理由が少しわかったように感じました。

角南先生の御講義では事例を通して発達障害のある子どもの思考についての理解ができました。子どもたちの特性を理解することも必要ですが、関りの中ではその子の思考を知るために特性を理解することが大切だと思いました。」 - 「グループワークでは、各校自校の生徒を思い浮かべながら交流することができ、理解しやすかった。

講演の中でもあったように、その生徒の特性だけでなく、思考も理解することでより生徒理解に繋がったように思う。

現在、診断があってもなくても支援や対応が必要な生徒が各校多いと思う。今この生徒はこういう思いでいるのかなと想像しながら今後の対応に活かしたいと思った。

と同時に、環境調整も必要だが、高校教育での枠を守りながら、出来る支援をしたいと思う。ありがとうございました」。

この講演会のあと、出席された先生が自発的にSlackオンラインテキストカウンセリングにご参加くださいました。能智プロジェクトは、ICTが苦手な先生にも、ICTに親しみを持っていただくため、能智教授を筆頭に各学校にお邪魔させていただくなど「オンラインの前にオフライン」の活動をきめ細やかにしていますが、今回はその活動がしっかり結実しました。

「誰ひとりも取り残さない教育は、先生を誰ひとりも取り残さないことから」。

能智プロジェクトは、先生方のお気持ちをたいせつにしながら活動を続けて参ります。